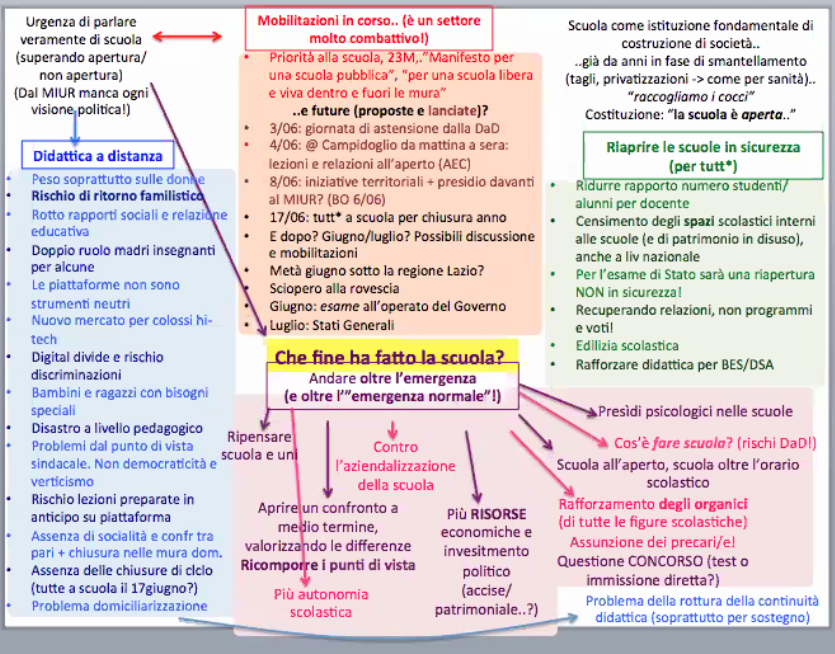

Le profonde contraddizioni sociali ed economiche che stiamo vivendo in questi ultimi anni e l’aumento conseguente di relazioni nazionali ed internazionali basate sulla logica della competitività e del “diritto del più forte” producono catastrofi ambientali, guerre, conflitti e massacri sempre più diffusi, estesi e tragici (dall’Ucraina a Gaza). La stessa logica sta determinando un impatto devastante anche nella scuola. Qui assistiamo ad un continuo tentativo di riforme che partono sempre dal presupposto che la scuola deve essere competitiva, “al passo con i tempi”, ovvero legata allo sviluppo economico come unica ragione di esistenza.

Le ultime riforme legate al PNRR confermano questa tendenza. Importante però è stata la resistenza che molte scuole hanno opposto al tentativo di ridurre gli anni scolastici di tecnici e professionali e all’introduzione del made in Italy. Anche il diritto all’aggiornamento e alla formazione che il Ministero vorrebbe trasformare in ulteriore momento di eterodirezione del lavoro docente ha visto la resistenza di molte scuole determinate a difendere le prerogative degli organi collegiali.

Crediamo che questi segnali di resistenza siano estremamente importanti e da valorizzare cercando di riconnettere i contatti tra le scuole per tentare di affrontare i nodi di fondo che caratterizzano questo periodo e su cui il mondo docente non viene coinvolto:

- La scuola deve garantire la libertà di insegnamento e apprendimento ed una gestione democratica e collegiale o essere il luogo in cui si esercita un potere autoritario e militaresco?

- La scuola è luogo di educazione e autoeducazione al sapere critico o di indottrinamento e obbedienza?

- La didattica, ovvero gli strumenti e le strategie per insegnare, è un insieme di dispositivi al servizio delle conoscenze o deve “obbligatoriamente” essere solo digitale?

- I percorsi di formazione sono un diritto di docenti e studenti o devono essere imposti alle scuole da agenzie esterne?

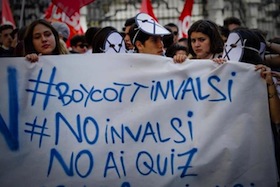

- Le scelte didattiche e valutative sono di competenza dell’istituzione scuola e dei docenti o appannaggio di Invalsi & Co.?

- L’Autonomia Differenziata può avere un impatto positivo per una migliore gestione del sistema scolastico nazionale o ne prefigura una feudalizzazione con iniqua distribuzione delle risorse? Domande che ci rimandano all’interrogativo di fondo: sulle trasformazioni in atto il mondo della scuola deve assistere passivamente o prendere parola? Noi crediamo che sia nostro dovere pronunciarci seguendo l’esempio di molte scuole che già lo hanno fatto e per questo invitiamo docenti, studenti, genitori e tutte/i coloro che sono interessate/i ad una

assemblea cittadina il 12 aprile alle 17

presso Spin Time, via di S. Croce in Gerusalemme 55

Aderiscono: docenti, studenti, genitori di diverse scuole romane (Albertelli, Nomentano, Socrat, Di Vittorio-Lattanzio, De Chirico-Confalonieri), Collettivo Alas, Usb scuola, Cub Sur Roma, Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa), GC (Giovani Comunisti), Associazione la Nostra Scuola, As.SUR, Autoconvocati Scuola Roma, Rete della conoscenza La Sapienza, Udu (Unione degli universitari–La Sapienza), Associazione “Per la Scuola della Repubblica”, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università